【初心者向け】発達障害とB型事業所|安心できる環境・仕事内容・選び方を徹底解説

発達障害の特性を持つ方の中には、下記のような悩みを抱え、働くことに不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

一般の会社で働くのは、なんだか息苦しい…

自分の特性のせいで、周りに迷惑をかけている気がする

失敗するのが怖くて、新しい一歩が踏み出せない

感覚が過敏だったり、人とのコミュニケーションが少し苦手だったり、自分なりのペースやこだわりがあったり。

それらは決して悪いことではありませんが、みんなが同じように働かないといけない環境では、大きなストレスになってしまうことがあります。

もしあなたが「自分らしく、安心して働ける場所」を探しているなら、「就労継続支援B型事業所」という選択肢を考えてみませんか?

この記事では、発達障害の特性を持つ方にとってB型事業所がどのように安心できる場所になるのか、その理由を分かりやすくお伝えします。

また、どんな仕事内容が向いているのか、実際に選ぶときに気をつけたいポイントは何か、さらに利用を始める前に多くの人が感じる疑問や不安についても解消していきます。

読み進めていただければ、B型事業所のことがより具体的に理解でき、「ここなら自分も頑張れるかもしれない」と思えるきっかけになるはずです。

就労継続支援B型事業所とは?発達障害を持つ方が自分らしく働くための場所

まずはじめに、「就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)」がどのような場所なのかを簡単にご説明します。

B型事業所とは、障害や難病、発達障害を持つ方が、自分の体調やペースに合わせて働くことができる福祉サービスです。

一般の会社のようにフルタイムで働く必要はなく、無理のない範囲で作業に取り組みながら、社会とのつながりを持つことができます。

B型事業所では、いろいろな種類の簡単な仕事があります。

たとえば、紙や商品の袋詰め、シール貼り、掃除や整理整頓、小物づくりやパソコン作業などです。

発達障害の方も無理なく取り組める内容が多く、作業の特性や事業所によって異なります。

また、作業を通じて得られる「工賃(給料のようなもの)」も支給されるため、働くことの達成感や生活の一部としての収入を得ることができます。

さらに、発達障害の特性に応じたサポートも整っており、

- 自分のペースで休憩を取りながら作業できる

- 人とのコミュニケーションが苦手でも配慮してもらえる

- 作業や生活のリズムを支援してもらえる

といった環境が用意されています。

そのため、一般企業で働くのが難しいと感じている方でも、安心して社会参加の第一歩を踏み出すことができます。

B型事業所は、単に「働く場所」ではなく、自分らしさを大切にしながら、少しずつ社会とのつながりや自信を育む場所でもあるのです。

【A型事業所や就労移行支援との違い】

B型事業所とよく比較されるサービスに「A型事業所」と「就労移行支援」があります。

それぞれの違いを理解しておくと、自分に合ったサービスを選びやすくなります。

| サービスの種類 | 目的 | 雇用契約 | 対象者(一例) |

| 就労継続支援B型 | 自分のペースで働く訓練・社会参加 | なし | 体調に不安があり、長時間働くのが難しい方 |

| 就労継続支援A型 | 一般就労に近い形で働く | あり | 一般就労は難しいが、支援があれば継続して働ける方 |

| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す訓練 | なし | 2年以内の一般就労を目指し、スキルを身につけたい方 |

B型事業所は、まず「働くことに慣れる」「生活リズムを整える」といった目的で利用する方が多く、発達障害の特性を持つ方にとって、社会参加への大切なステップとなる場所です。

📝関連記事はこちら

【徹底比較】就労継続支援A型 vs B型!あなたに最適な働き方を見つける

就労継続支援B型と就労移行支援を徹底比較!自分に最適な支援を見つけよう!

【就労継続支援B型と就労定着支援の違い】目的・対象者や支援内容を徹底比較!

発達障害の特性と「働きづらさ」- なぜ「安心できる環境」が必要なのか?

発達障害の特性は人それぞれですが、仕事をする上で「働きづらさ」につながることがあります。B型事業所がなぜ安心できるのかを知るために、まずはその「働きづらさ」の背景を整理してみましょう。

- 感覚過敏の問題

- オフィスの蛍光灯が眩しすぎる

- パソコンのタイピング音や人の話し声が気になって集中できない

- 特定のにおいがすると気分が悪くなる

- コミュニケーションの難しさ

- 「あれ、適当によろしく」といった曖昧な指示が理解できない

- 雑談の輪に入るタイミングや話題がわからず孤立してしまう

- 思ったことをストレートに伝えてしまい、誤解されることがある

- マルチタスクや変化への苦手意識

- 同時に複数の仕事を頼まれるとパニックになる

- 急な予定変更や業務内容の変更に対応するのが難しい

- 手順やルールが決まっている仕事でないと不安になる

これらの「働きづらさ」は、本人の努力不足ではなく、環境とのミスマッチが原因であることがほとんどです。

だからこそ、個々の特性を「弱み」ではなく「個性」として理解し、適切な配慮をしてくれる「安心できる環境」が何よりも重要なのです。

📝関連記事はこちら

就労継続支援B型が「居場所」となる理由|特徴・メリット・利用のポイント

就労継続支援B型を活用して、生活リズムを整えるコツ|無理なく健康的な毎日へ

就労継続支援B型が提供する「安心できる環境」とは?具体的な5つの特徴

では、B型事業所は具体的にどのような点で「安心できる環境」なのでしょうか。

発達障害を持つ方にとって特に重要となる5つの特徴をご紹介します。

① 自分のペースで通所・作業ができる柔軟性

B型事業所の最大のメリットは、自分の体調や精神状態に合わせて通所スケジュールを組めることです。

「週5日・8時間勤務」といった決まりはなく、「まずは週2日、午前中だけ」というスタートも可能です。

「今日は少し調子が悪いから、早めに帰ろう」といった調整もしやすく、無理なく継続できる環境が整っています。

② 特性を理解した作業内容と環境への配慮

多くのB型事業所では、利用者一人ひとりの特性や得意・不得意に合わせて作業内容を調整してくれます。

・静かな環境で集中したい方 → パーテーションで区切られたデスクを用意

・聴覚過敏がある方 → イヤーマフの着用を許可

・手順が明確な作業が得意な方 → マニュアルが完備された作業を割り当てられる

このように、一般の会社では「わがまま」と思われてしまいそうな工夫や配慮も、B型事業所では「働きやすくするための必要な対応」として受け入れてもらいやすいです。

③ 専門知識を持つスタッフによる手厚いサポート

B型事業所には、必ずサービス管理責任者といった福祉のスタッフが配置されています。

そこでは、仕事の進め方を教えるだけでなく、体調管理の方法、対人関係の悩み、将来への不安など、様々な相談に乗ってくれます。

何か困ったことがあった時に、「誰に相談すればいいかわからない」という状況に陥ることがなく、すぐに頼れる存在がいることは、大きな安心感につながります。

④ 失敗が許される心理的安全性

「ミスをしたらどうしよう」「怒られたら怖い」という不安は、仕事のパフォーマンスを大きく低下させます。

B型事業所は、訓練の場でもあるため、失敗は当たり前という文化が根付いています。

もしミスをしても、責められるのではなく、「どうしてそうなったのか」「次はどうすればうまくいくか」をスタッフと一緒に考えることができます。

この「心理的安全性」が確保された環境だからこそ、安心して新しいことに挑戦できるのです。

⑤ 同じような悩みを持つ仲間との出会い

B型事業所には、自分と同じように発達障害の特性や、その他の障害・難病を抱えながら頑張っている仲間がいます。

一般の職場では理解されにくかった悩みを共有したり、お互いの工夫を教え合ったりすることができます。

孤独を感じずに、仲間と支え合いながら働ける環境は、社会とのつながりを実感する上で非常に貴重です。

📝関連記事はこちら

体調や人間関係に不安があっても大丈夫!就労継続支援B型の精神的サポートで「働く」を実現

就労継続支援B型の人間関係トラブルを解決する方法|利用者・職員が安心して働くためにできること

発達障害を持つ方に向いている仕事は?B型事業所の作業例

B型事業所で行う仕事内容は、事業所によって多種多様です。

ここでは、発達障害の特性を活かしやすい作業の例をいくつかご紹介します。

これらの作業を通して、スキルを身につけるだけでなく、「自分にもできることがある」という自信を育むことができます。

📝関連記事はこちら

【就労継続支援B型とは?】仕事内容や作業内容をわかりやすく解説

【就労継続支援B型】仕事探しのお悩みを解決!あなたに合った働き方を見つける方法

就労継続支援B型でも在宅ワークできる?対象者・作業内容・始め方を徹底ガイド

自分に合った「安心できる事業所」を見つけるためのチェックリスト

ここまで読んで、「B型事業所に興味が出てきた」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、一口にB型事業所と言っても、その雰囲気や支援内容は千差万別です。

自分にとって本当に「安心できる環境」を見つけるために、以下のチェックリストを参考にしてください。

見学・体験利用で必ず確認すべきこと

ほとんどの事業所では、契約前に見学や数日間の体験利用が可能です。

実際にその場に行ってみて、肌で感じる感覚が何よりも大切です。

- 環境について

- □ 事業所内の音、光、においは自分にとって快適か?

- □ 休憩スペースは落ち着ける場所か?

- □ 一人で集中できるスペース(パーテーションなど)はあるか?

- スタッフの対応

- □ スタッフの話し方や態度は威圧的ではないか?

- □ 質問に対して、丁寧にわかりやすく答えてくれるか?

- □ 利用者一人ひとりに目を配っている様子があるか?

- 他の利用者の様子

- □ 利用者同士のコミュニケーションはどのような雰囲気か?

- □ みんなが安心して作業に取り組んでいるように見えるか?

- 作業内容について

- □ 自分が興味を持てる、またはできそうな作業はあるか?

- □ 作業の指示方法は自分に合っているか(口頭だけでなくマニュアルもあるかなど)?

相談時に正直に伝えるべき自分のこと

見学や面談の際には、自分の特性や苦手なこと、希望する配慮などを正直に伝えることが重要です。

- 苦手な環境: 「大きな音や人の話し声が多い場所は苦手です」

- 苦手な指示: 「一度に複数の指示をされると混乱してしまいます」

- 希望する配慮: 「疲れた時に少し休める場所があると助かります」

これらを伝えることで、事業所側が対応可能かどうかを判断できますし、入所後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

利用開始までの流れをわかりやすく解説

以下は一般的な流れです。ぜひご参考にしてください。

- Step1:相談する

- まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。

自分の状況を話し、B型事業所の利用を検討していることを伝えましょう。

- Step2:事業所を探し、見学・体験利用をする

- 相談機関から情報を得たり、インターネットで探したりして、気になる事業所を見つけたら、電話やメールで見学・体験の申し込みをします。

複数の事業所を比較検討するのがおすすめです。

- Step3:利用申請を行う

- 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。

この際、サービスを利用するには、

「どんなふうにサービスを使っていきたいか」

をまとめた「サービス等利用計画案」が必要になります。

この計画は、自治体から認められた相談支援事業所の専門スタッフが一緒に考えて作ってくれます。

また、ご本人やご家族、支援している人が自分たちで作る(セルフプラン)こともできます。

- Step4:支給決定と「障害福祉サービス受給者証」の交付

- 市区町村による審査を経て、サービスの利用が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

これがB型事業所を利用するための許可証のようなものです。

- Step5:事業所との契約・利用開始

- 受給者証を持って事業所へ行き、利用契約を結びます。

契約内容をよく確認し、納得できたら利用開始です。

よくある質問(FAQ)

最後に、就労継続支援B型の利用を検討する際によく寄せられる質問にお答えします。

-

発達障害の診断書は必ず必要ですか?

-

必ずしも診断書が必要というわけではありません。

自治体によっては、医師の意見書や、自立支援医療受給者証などでも申請が可能な場合があります。

利用を希望する際は、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に問い合わせてみましょう。

-

人間関係がとても苦手なのですが、大丈夫でしょうか?

-

はい、大丈夫です。B型事業所は、まさにそうした不安を抱える方々のための場所です。

無理に他の利用者と交流する必要はありません。

スタッフが間に入ってサポートしてくれますし、一人で黙々と取り組める作業もたくさんあります。

まずは自分のペースで環境に慣れることから始められます。

-

工賃はどのくらいもらえますか?

-

工賃は、事業所の作業内容や個人の生産性によって異なります。

雇用契約を結ぶA型事業所の給料とは異なり、生産活動で得られた収益を利用者に分配する形になるため、金額はそれほど高くはありません。

厚生労働省の調査によると、令和6年度の平均工賃は月額20,932円です。

工賃を得ることよりも、働く習慣を身につけたり、社会とのつながりを持ったりすることに重きを置く方が多いです。

まとめ:焦らず、自分に合った一歩を踏み出そう

就労継続支援B型事業所は、発達障害の特性を持つ方が、社会から孤立することなく、自分のペースで「働く」ことを通して自信を取り戻し、次へのステップを目指せる大切な場所です。

この記事でご紹介したように、B型事業所には、発達障害を持つ方が安心して過ごせるための様々な工夫や配慮があります。

- 柔軟な働き方ができる

- 特性への理解と配慮がある

- 専門スタッフや仲間の支えがある

もしあなたが今、働くことに不安を感じているのなら、ぜひお近くのB型事業所を見学することから始めてみてください。

「ここなら自分らしくいられるかもしれない」と思える場所が、きっと見つかるはずです。

焦る必要はありません。

あなたに合った環境で、あなたらしいペースで、社会参加への第一歩を踏み出してみましょう。

📝 参考リンク(外部)

就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~

京都市伏見区にお住まいの皆様へ。

就労継続支援B型事業所「ふじのもり笑店」は、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。

就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。

「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」

そんな思いをお持ちの京都市伏見区の皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。

対象となる方について

京都市伏見区にお住まいで、知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などをお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。

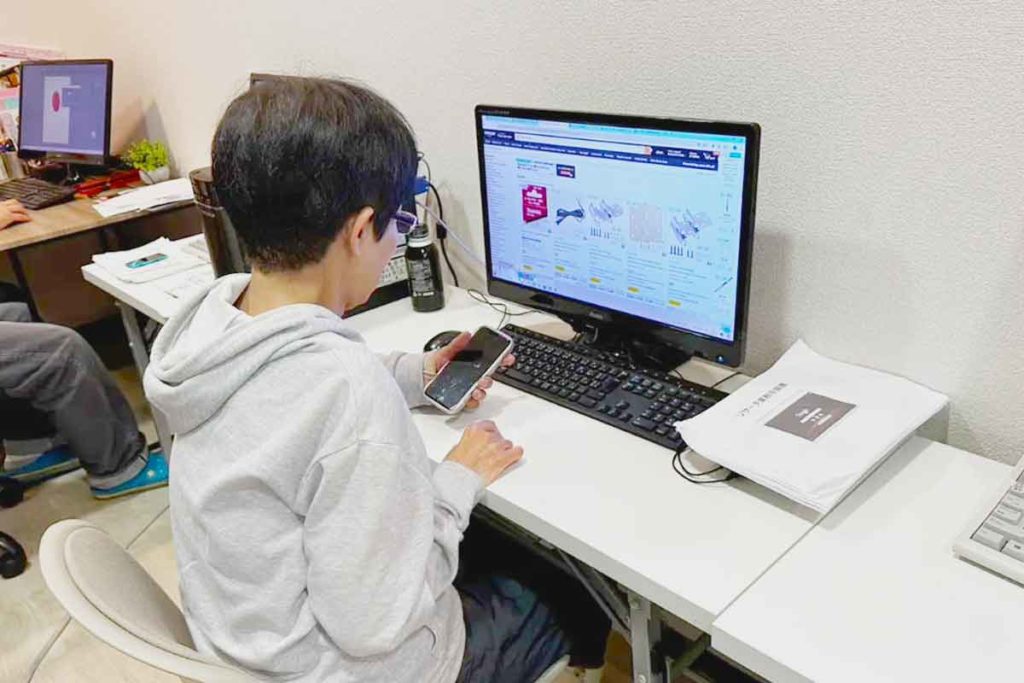

お仕事内容について

京都市伏見区の「ふじのもり笑店」では、利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。

在宅ワークも可能!

お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。

通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。

※当事業所では内職の在宅は行っておりません。

「もしかしたら、自分にもできるかも!」

そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。

安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。

スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。

事業所のご案内

🏢 就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)

📮 住所

〒612-0028

京都市伏見区深草飯食町839-14

ソフトウェーブビル3階

📞 電話番号

075-644-4815

🕒 営業時間

9:00~18:00(⼟日休み)

📥 受付時間

9:00~18:00(⼟日・祝日除く)

📧 メール

infoshoten-group.com

🌐 公式サイト(HP)

📱 SNS

🚶♂️ アクセス

京阪本線「藤森駅」西口より徒歩3分

ソフトウェーブビルのエレベーターで3階までお越しください。

🏢就労継続支援B型事業所 ふるかわばし笑店

📮 住所

〒571-0030

大阪府門真市末広町1番7号

末広ビル2階(旧松井ビル)

📞 電話番号

050-1506-9415

🕒 営業時間

9:00~18:00(⼟日休み)

📧 メール

infoshoten-group.com

🚶♂️ アクセス

京阪本線「古川橋駅」より線路沿いに東へ徒歩4分

末広ビル(旧松井ビル)階段で2階までお越しください。

📥 受付時間

9:00~18:00(⼟日・休業日除く)

🏢就労継続支援B型事業所 たけだ笑店

📮 住所

〒612-0028

京都府京都市伏見区竹田段川原町269番地

📞 電話番号

050-1113-9161

🕒 営業時間

9:00~18:00(⼟日休み)

📧 メール

infoshoten-group.com

🚃 アクセス

京都市営地下鉄・近鉄「竹田駅」北口より徒歩3分

📥 受付時間

9:00~18:00(⼟日・休業日除く)